投稿日:

更新日:

目次

- はじめに|売上が伸びないホームページには理由がある

- 売上アップの基本公式|ホームページ成果の3要素

- 売上が上がらないホームページの共通点と失敗事例

- 現状チェックリスト|あなたのサイトが成果を出せない理由

- 成功企業に学ぶ|売上アップしたホームページの事例

- STEP1|集客を最大化するためのSEO戦略

- STEP2|成約率を上げるコンバージョン導線の設計

- STEP3|顧客単価を上げるアップセル/クロスセル設計

- STEP4|リピーターを育てるLTV最大化の仕組み

- STEP5|改善し続けるためのアクセス解析とPDCA

- 売上アップに直結するページタイプ別改善法

- ジャンル別:成果が出やすい業種の特徴と成功ポイント

- 自社でやる?外注する?売上を上げるための体制づくり

- 売上を伸ばす文章術とビジュアル活用法

- ホームページ改善後の効果測定と目標管理のやり方

- 売上を上げるための無料チェックツールまとめ

- よくある質問(FAQ)

- まとめ|成果が出るホームページ運用は「育てる」発想がカギ

はじめに|売上が伸びないホームページには理由がある

制作したのに売上が増えない企業は半数以上

多くの中小企業が、ホームページを制作したにもかかわらず、思ったように売上が伸びないという悩みを抱えています。これは決して珍しいことではなく、実際に中小企業庁や各種調査でも、ホームページの「成果」があがらなかったと答えた企業は半数以上にのぼるとされています。つまり、多くの企業が「作っただけ」で終わっており、「運用」や「改善」まで手が回っていないのが現状です。

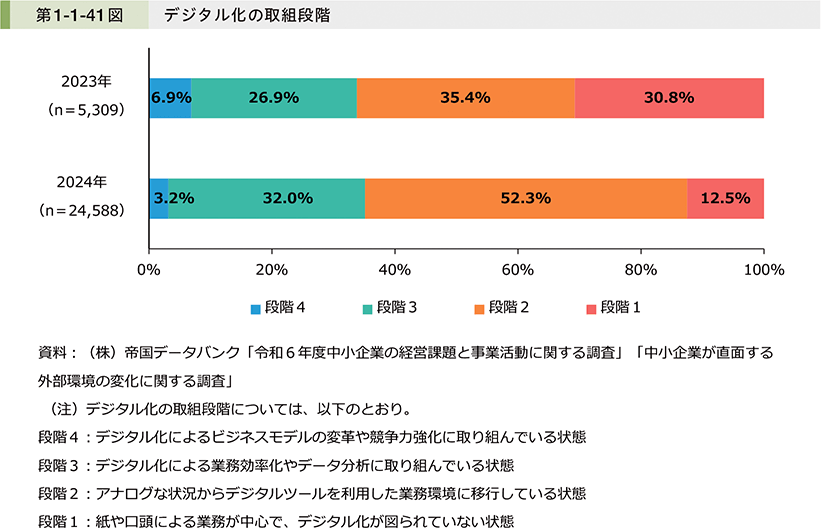

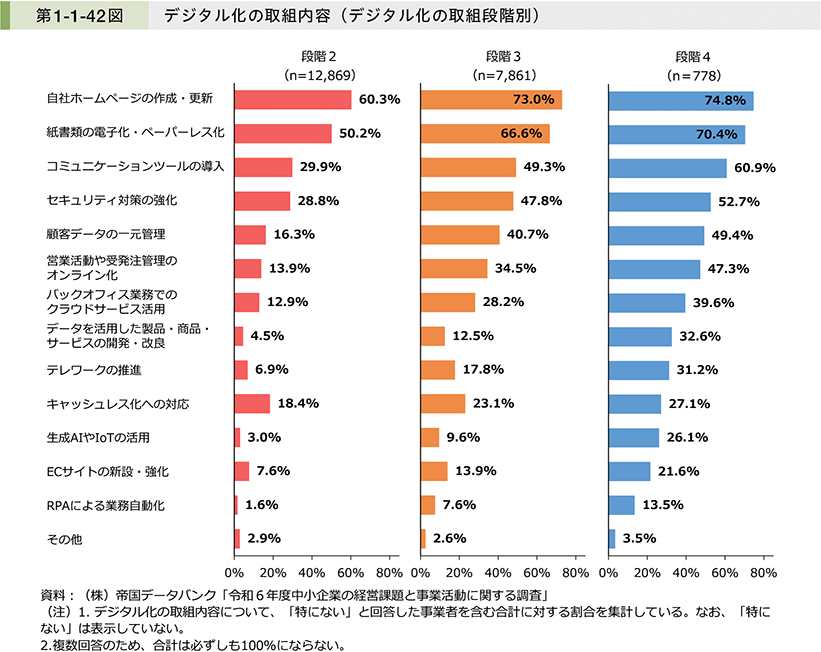

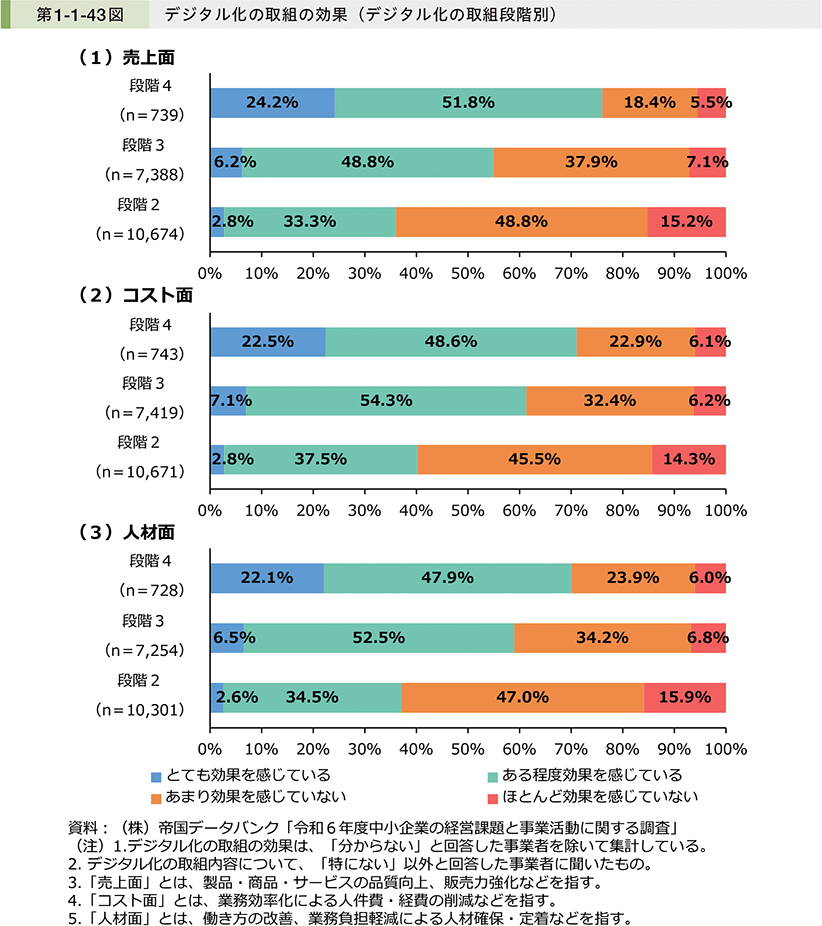

計算の根拠を中小企業庁ホームページの2025年版中小企業白書(HTML版)のデータを用いて解説します。(引用元URL:https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2025/chusho/b1_1_5.html)

上の図は、各企業のデジタル化の取り組み段階です。全くデジタル化が図られていない段階1の企業数が減ってきているので、デジタル化が進んでいることがわかります。

上の図はデジタル化の取り組み内容です。自社ホームページの作成・更新が最も多いことがわかります。

上の図はデジタル化の効果です。(1)売上面に注目します。先ほどの図でホームページの作成・更新の企業が多かったにも関わらず、「あまり効果を感じていない」企業と「ほとんど効果を感じていない」企業を合わせると10111社にのぼり、全体の18801社中、約53.8%の企業が売上面の効果を感じていません。デジタル化の取り組みはホームページ以外に営業オンラインツールなども含まれているため、ホームページ限定にすると、もっと多くの企業がホームページの売上貢献に満足していないことが予想されます。

上記データが示しているように、ホームページは「とりあえず会社案内があればいい」「周囲も作っているから作った」「知人の紹介で業者に任せたが内容はよく分からない」といった、なんとなく始めたパターンでは、成果が出ないのも当然です。ホームページは“作って終わり”ではなく、ビジネス成果を出すための「マーケティングツール」であり、「営業担当の一人」として育てる必要があります。

よくある誤解「作れば売れる」「SEOすればいい」

ホームページで売上を伸ばすには、多くの誤解をまず解消する必要があります。

「とりあえず作れば、自然と問い合わせが来る」

「SEO対策すれば売上は勝手に伸びる」

「綺麗なデザイン=成果が出るサイト」

このような考え方では、成果につながりません。実際に成果を出しているホームページは、ターゲットの行動を理解し、適切なコンテンツと導線を設計し、常に改善を繰り返しています。つまり、「戦略的に設計され、日々運用されている」ことが共通しています。

この記事で解決できること

本記事では、「ホームページで売上を上げたい」と考えている中小企業経営者やマーケティング担当者に向けて、次のような課題解決を目指します:

・売上が上がらない理由がはっきりする

・成果が出ている企業の事例から学べる

・自社サイトの改善ポイントが見える

・今日からできる施策がわかる

また、SEO、導線改善、顧客単価向上、リピーター育成、アクセス解析まで、幅広くかつ実践的に網羅しています。

この1記事で、「ホームページで売上を上げるための道筋」がはっきりと見えるようになります。

売上アップの基本公式|ホームページ成果の3要素

① 流入数(アクセス数)

ホームページで売上を伸ばすには、まず「どれだけの人がサイトに訪れているか(流入数)」が重要です。アクセスがほとんどなければ、どんなに良い商品やサービスでも知ってもらえず、当然売上にはつながりません。

アクセスを増やすには、SEO(検索エンジン最適化)、広告(リスティングやSNS)、SNS運用、オウンドメディア(ブログやコラム)などの手段があります。中でも、中長期的に安定したアクセスを得るには検索ニーズに合ったSEOコンテンツが非常に重要です。

ただし、「たくさんアクセスを集める」ことだけが目的になってはいけません。重要なのは「売上につながるアクセス」を集めること。つまり、自社のターゲット顧客に刺さる集客導線を設計する必要があります。

② コンバージョン率(CVR)

アクセスが集まっても、商品購入や問い合わせなどの行動につながらなければ売上は上がりません。そこで重要になるのが「コンバージョン率(CVR)」です。

CVRとは「訪問者のうち、実際に問い合わせ・購入などの行動をした人の割合」のことです。仮に1万人が訪問しても、CVRが0.1%であれば10人しか行動していません。逆にCVRが1.0%になれば100人になります。同じアクセス数でも、CVRが10倍になれば売上も10倍になる可能性があるのです。

CVRを高めるためには、「わかりやすい導線」「的確な訴求」「信頼感を高める仕掛け(事例・お客様の声・保証)」などが不可欠です。最も重要なのは、「誰が・何に・どこで迷っているか」を分析し、それを取り除く工夫を重ねることです。

③ 顧客単価とLTV

最後に重要なのが、「1人の顧客から得られる売上=顧客単価」や「継続的な収益=LTV(ライフタイムバリュー)」です。

たとえば1件あたりの平均受注額が1万円だった企業が、サービス構成や提案内容を見直して平均2万円の契約につなげられた場合、売上は単純に倍になります。また、顧客がリピーターになり継続的に購入・再契約する仕組みがあれば、1回の受注にとどまらず、長期的に売上が伸びていきます。

LTVを高めるためには、初回契約後のフォローや定期的なアップセル・クロスセルの導線、メールやLINEなどによる再来訪の仕掛けが必要になります。

3要素×改善サイクルが最短ルート

売上アップは、次の3要素の掛け算で成り立ちます:

売上=アクセス数 × コンバージョン率 × 顧客単価

このいずれかがゼロになってしまえば、どんなに努力しても売上にはなりません。だからこそ、この3要素を常に意識し、アクセス解析やヒートマップなどを用いて「どこがボトルネックか」を特定→改善というPDCAサイクルを回していくことが、最短で成果を上げる方法です。

売上が上がらないホームページの共通点と失敗事例

見た目にこだわりすぎた自己満サイト

多くのホームページが、デザインにばかり注力してしまい、「見た目はキレイだが成果が出ない」という状態に陥っています。もちろん第一印象としてのデザインは大切ですが、売上につながるサイトには“伝えるべき情報”が明確に設計されていることが前提です。

特に地方の中小企業に多いのが、「制作会社に任せて丸投げ」してしまい、デザイナーの感性やテンプレートに合わせただけのケース。写真が大きく表示されていても、誰向けに、何をしている会社なのかが分からない、というのでは意味がありません。

訪問者は「自分の課題を解決してくれるか」「安心して問い合わせできるか」を重視しています。自己満足型の“カッコイイだけのサイト”では、ビジネス成果にはつながらないのです。

ターゲット・訴求が不明瞭なページ構成

売上を上げるには、誰に向けた情報をどの順番で見せるか、という「構成設計」が非常に重要です。しかし多くのホームページでは、この「ターゲット設計」が甘く、どの層にも中途半端に向けた内容になってしまっています。

たとえば、法人と個人の両方を対象としているのに、導線やサービス説明が混在していてわかりにくいなど、「創業者の想い」や「沿革」ばかりが前面に出ていて、ユーザーが知りたい情報(価格、流れ、事例)が隠れているなどです。

成果が出るサイトは、「想定読者が何を知りたいか」を徹底的に分析し、それに合わせて「メニュー設計、見出し、CTA(ボタン)」まで一貫して設計されています。

改善されず放置されたままの運用

ホームページは“完成した瞬間がスタート”です。しかし実際には、多くの中小企業がホームページを「更新せず」「改善もせず」「問い合わせがなくても放置」してしまっています。

これは「効果測定の仕組みがない」「更新に手間やコストがかかる」「担当者がいない」など、さまざまな理由があるのですが、成果を出している企業は例外なく、月単位、週単位で改善を続けています。

たとえば、問い合わせフォームの離脱率を見直して項目数を減らしたり、クリック率が低いボタンの文言をABテストで変更したり、SEOの順位変動に合わせて記事を修正するなど、日々の小さな改善が、大きな売上差を生み出します。

放置されたホームページは、検索順位も徐々に落ち、競合に埋もれていきます。“動いていないサイト”は“役に立たないサイト”と同義だと捉えましょう。

現状チェックリスト|あなたのサイトが成果を出せない理由

導線/CTAの位置や文言

訪問者を「問い合わせ」や「購入」に導くためには、CTA(コール・トゥ・アクション)の設計が極めて重要です。CTAとは、ボタンやリンクなど、ユーザーに次の行動を促す要素のことです。

成果が出ないサイトでは、以下のような問題がよく見られます:

・CTAがページの下部に1つだけ

・ボタンの文言が「送信する」や「お問い合わせ」など抽象的

・そもそも誘導自体がない、あるいは目立たない

一方で成果を出しているサイトでは、CTAをページ内に複数配置し、「無料で相談する」「事例を見る」「資料ダウンロード」など、ユーザーの心理に合わせた言葉で表現しています。さらに、「クリックしていい理由(安心感・特典)」を添えることで、背中を押しています。

CTAは単なる“ボタン”ではなく、“営業マンのクロージングの言葉”だと捉えましょう。

商品・サービス理解度(3秒ルール)

ホームページに訪れたユーザーは、最初の3秒以内に「自分に関係あるかどうか」を判断します。この「3秒ルール」を突破できなければ、すぐに離脱されてしまう可能性が高いです。

具体的には、以下のような課題があるとNGです:

・ファーストビューに会社名とメニューしかない

・何をしている会社かが読み取れない

・専門用語ばかりで内容が伝わらない

成功しているサイトでは、「●●に悩む中小企業のための△△支援」「地域密着で●年の□□専門店」など、誰に・何を・どう提供するかを一目で伝えています。

また、図解やキャッチコピー、サービスのビジュアルを使うことで、言葉だけに頼らない伝え方をしています。ファーストビューの設計だけで、成果が何倍にも変わるのです。

信頼性/権威性/導入事例

ホームページから商品やサービスを購入するには、「信頼できるかどうか」が極めて重要な判断軸となります。信頼性が低いと感じた瞬間に、ユーザーは離脱してしまいます。

信頼を担保するために効果的な要素は以下です:

・導入企業・取引実績(ロゴ一覧や社名表記)

・メディア掲載・受賞歴・認定制度

・専門家・資格者のプロフィールや顔写真

・実名のお客様の声(顔写真・会社名付き)

また、「導入事例」ページが用意されていると、ユーザーは自分に近い事例を探しやすくなります。単なる実績紹介ではなく、導入前の課題・選定理由・成果などを含めたストーリー構成にすると、説得力が一気に増します。

フォームの離脱率と摩擦点

「問い合わせフォームまで来たのに送信されない」という状況は、実は非常に多くのサイトで発生しています。これは「フォーム内にある“摩擦”」が原因です。

摩擦の例:

・項目数が多すぎる(10項目以上)

・選択肢が分かりづらい・エラー表示が厳しすぎる

・スマホで入力しにくいレイアウト

・必須項目が多く、個人情報を過度に要求している

理想は、できるだけ少ないステップ・項目で「まず送信してもらう」ことです。段階的に情報を得る「ステップフォーム」や、「お問い合わせの目的を最初に選ばせる分岐設計」などを導入することで、離脱率を下げることができます。

また、送信完了後のサンクスページにも工夫を加えると、再訪やクロスセルにつなげることも可能です。

成功企業に学ぶ|売上アップしたホームページの事例

教育業A社:ホームページ経由で年間売上1600万円アップ

A社は、小中学生向けの学習塾を運営する中小企業で、以前のホームページは名刺代わりの静的な構成でした。問い合わせは年に数件程度と、ほぼ機能していない状態でしたが、サイトリニューアルとコンテンツ強化によって新規の問い合わせが増えて、売上が大きく増加しました。

【改善ポイント】

・トップページで提供価値・理念を明確に表現

・「最新の受験情報や攻略法」「学習レベル別対応内容」を専門的に解説するページを追加

・SEO対策として「教室名+サービス+キャンペーン」「地域名+対象学年+教科」のロングテールキーワードを網羅

・フォームも丁寧に設計して、問い合わせしやすく

これにより、「地域名 中学生 塾」「地域名 中学生 夏期講習」などのキーワードで上位表示され、その地域で学習に興味のあるお客様からの問い合わせが継続的に入るようになりました。成果の要因は、「提供価値をわかりやすく、検索で拾われやすく」可視化した点にあります。

詳しく解説した記事は以下のリンクからご確認ください。

関連記事:塾のSEO対策!経営者と塾長は必見!元大手塾マーケ責任者がSEO対策をする意味を解説!

建設業B社:地域名SEO+写真強化で月商2倍

B社は住宅リフォームを手がける地域密着型の建設会社で、近隣住民からの認知はあるものの、新規顧客の獲得に苦戦していました。Webサイトを見直し、地域キーワード×写真活用を軸に強化することで、3ヶ月後には月商が2倍になりました。

【改善ポイント】

・「○○市 リフォーム」「○○町 外壁塗装」などエリア特化型ページを新設

・施工事例を大量に掲載し、Before/After写真とともに解説文を充実化

・顧客の声を地域別・工事種別でフィルタできる形式に改良

・Googleビジネスプロフィールとの連携を強化し、MEO(地図検索)対策も実施

結果、地域名での検索流入が増加し、近隣エリアからの問い合わせ数が約3倍に。さらに写真活用により信頼度が高まり、訪問前に“この会社にお願いしたい”と決める顧客が増えたことが売上アップの要因となりました。

関連記事:中小企業がSEO対策をする意味を確認する

STEP1|集客を最大化するためのSEO戦略

キーワード設計とページ構造(ピラミッド構造)

SEOにおける出発点は、「どのキーワードで検索されたいか」を明確にすることです。中小企業のホームページでは、つい思いつきでタイトルをつけてしまいがちですが、それでは検索に引っかかりません。キーワード設計は、売上に直結する集客チャネルをつくるための土台です。

【キーワード設計の基本ステップ】

1. 見込み客が使うキーワードを想定(例:「◯◯ 修理」「△△ 外注」など)

2.ビッグキーワードとスモールキーワードのバランスを取る

3.商談につながる「意図の強いキーワード」を優先的に狙う

また、検索エンジンは「サイト全体の構造」も評価しています。そのため、テーマごとに階層的にまとめるピラミッド構造を意識したページ設計が効果的です。

悪い例:以下のように全てのページがフラットな関係になっています。

トップページ

├ SEOとは?

├ SEO料金

├ SEO成功事例

├ ホームページ制作とは?

├ 制作料金

├ 制作事例

├ Googleマップ活用とは?

├ MEO料金

├ MEO事例

良い例:以下のように上位ページに下層ページがくっついて、それぞれも相互リンクを貼りやすい状態にします。

トップページ

├ サービス紹介(カテゴリ別)

├ ホームページ制作

├ SEO対策

├ MEO対策

├ 実績紹介(業種別)

├ ブログ・ノウハウ記事(集客・制作・SEO)

├ お問い合わせ

このように整理することで、ユーザーにとっても検索エンジンにとっても「わかりやすいサイト」と評価され、内部リンクの強化=SEO効果にもつながります。

検索意図に基づいた記事・LPの役割分担

検索上位を取るためには、単にキーワードを含めればよいのではなく、「そのキーワードを検索する人が何を求めているか(検索意図)」を理解することが不可欠です。

たとえば、「看板 デザイン」で検索する人は、

・看板のデザイン事例を見たい人かもしれません

・看板制作を依頼したい人かもしれません

・看板を自分で作りたい人かもしれません

このように、同じキーワードでも意図が異なることがあるため、適切なページタイプの出し分けが求められます。

【役割分担の考え方】

・記事コンテンツ(ブログなど):検索意図に対する「情報提供」に強い

・LP(ランディングページ):検索意図に対する「行動促進」に強い

つまり、「疑問を解消する記事」と「問い合わせにつなげるLP」をセットで用意するのが効果的です。記事で流入し、LPに誘導し、CVに導くという導線設計の視点が重要です。

コンテンツの質と量をどう担保するか

Googleは近年、検索順位の評価軸として「E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)」を重視しています。そのため、単に文字数を増やすのではなく、ユーザーにとって価値のある情報が含まれているかが問われます。

質の高いコンテンツの条件:

・独自の視点や経験に基づいている

・誰が書いているのか(プロフィールや実績)を明示

・他にはない事例・数字・比較・画像がある

・読みやすく整理されている(構造・見出し・箇条書き)

一方で、「量」も無視はできません。競合が3000文字書いているキーワードで、自社が800文字しか書いていなければ、単純に情報の網羅性で負ける可能性があります。競合調査を行い、最低限、競合と同等以上の質と量を目指すことがベースとなります。

また、リライトや加筆による定期的なアップデートも非常に重要です。検索順位は“出しっぱなし”では保てません。更新性が、信頼性の証とも見なされているのです。

STEP2|成約率を上げるコンバージョン導線の設計

ボタン位置・色・文言を変えるだけで劇的変化

「成約率(CVR)を上げたい」と考えると、大がかりな改善を想像しがちですが、実は「ボタンの位置・色・文言」の変更だけで、CVRが2倍以上になるケースもあります。

【改善事例】

・CTAボタンをファーストビューに設置 → スクロール前にクリック増加

・色を“目立つ色(オレンジ・赤系)”に変更 → 認識率UP

・文言を「お問い合わせ」→「無料で相談する」に変更 → 行動意欲向上

なぜこのような小さな変更で効果が出るかというと、ユーザーの心理や視線の動きを設計に組み込めているからです。CTAは“押しやすく、意味が明確で、行動への抵抗がない”ことが重要です。

また、CTAの近くに「導入実績◯社突破」「1分で完了」などの補足情報を添えることで、さらに後押し効果が高まります。ボタンは営業トークの「クロージング」であり、配置と表現次第で劇的な成果向上が可能なのです。

比較・事例・保証:ユーザーの背中を押す要素

ユーザーは「この会社に任せて大丈夫か?」「他と比べて本当にいいのか?」といった不安を抱えています。そのため、比較・事例・保証の3点セットを用意することが、コンバージョン率向上のカギになります。

【具体的に設けたい要素】

・比較表:競合サービスや他社製品との違いを表で明示(価格・機能・対応範囲など)

・導入事例:業種別・課題別に、ストーリー形式で成果を提示

・保証制度:返金保証・初回無料・成果が出るまで伴走 などの安心材料

こうした要素をCV導線の近くに配置することで、申し込みの「最後の一押し」を担うことができます。

また、ファーストビューに「なぜ選ばれるのか(強み3つ)」を端的に示すのも有効です。ユーザーの不安を“先回りして解消”する姿勢が、行動のハードルを下げてくれます。

離脱しないフォーム設計(段階・選択式)

ユーザーがフォームまで到達しても、離脱してしまうケースは非常に多いです。その多くは「入力が面倒」「情報を出したくない」「何が起きるかわからない」という理由です。これを解消するには、摩擦を下げるフォーム設計が不可欠です。

【摩擦を減らすフォームのポイント】

・項目数は最小限(5項目以内が理想)

・ステップ式にして“心理的負担を分散”

・入力支援(プレースホルダ、選択肢型、エラー表示)を強化

・プライバシーポリシーや返信スピードを明記し安心感を

また、選択肢中心の選択式フォームは、スマホでも使いやすく、入力のハードルを大幅に下げます。特に、「どのサービスを希望していますか?」「どんな課題がありますか?」といった質問をプルダウンやボタン形式にすると、入力ストレスを軽減しつつ、問い合わせ内容の質も上がるという一石二鳥の効果が得られます。

さらに、フォームの上部や完了後に「返信までの流れ」や「担当者の顔写真」があると、“不安ゼロの問い合わせ体験”が実現できます。

STEP3|顧客単価を上げるアップセル/クロスセル設計

おすすめ表示の最適化(タイミング・場所)

顧客単価を上げるには、「もう1品買ってもらう」「上位プランを選んでもらう」などの自然な提案=レコメンド設計が欠かせません。特に重要なのが「いつ」「どこに」おすすめを表示するかです。

【タイミングの例】

・商品詳細を読み終えた直後(ページ下部)

・カート投入直前または後(ポップアップやサイド表示)

・資料請求完了後のお礼画面(「こちらもおすすめ」)

【場所の工夫】

・同カテゴリの中で「関連サービス」として紹介

・比較表内に「ワンランク上の選択肢」を忍ばせる

・チェックボックス付きでオプションを追加表示

このように、ユーザーが“購入や申し込み”に前向きな瞬間を見極め、過剰にならない自然な提案をすることが、顧客単価アップの鍵になります。

プラン・料金の“見せ方”で選ばれ方が変わる

「どのプランを選ぶか」は、内容や価格だけでなく、“見せ方”によって大きく左右されます。

心理的な「行動経済学」の知見を活かした価格表示が特に有効です。

【よくある効果的な設計例】

・松竹梅の法則:3つの価格帯を並べて、真ん中を選ばせる

・アンカリング効果:一番高いプランを最初に見せ、他を割安に見せる

・おすすめラベル:CV率を上げたいプランに「人気No.1」などの印を付ける

・メニュー名の工夫:「店名ランチ」、「店名コース」のようにオリジナル感、おすすめ感を出す

さらに、機能やサービスの違いをビジュアルで、一目で比較できる表にまとめると、ユーザーは「自分に合ったプラン」を選びやすくなります。

プラン内容の工夫としては:

・無料プランにはあえて制限を設け、有料への誘導を自然に促す

・高単価プランには「相談サポート」「限定特典」などの価値を盛り込む

などの設計が効果的です。

既存顧客向けのコンテンツと再訪導線

新規顧客の獲得に比べて、既存顧客へのアップセル・リピート促進の方が数倍効率的だといわれています。そのため、既存顧客を飽きさせずに、定期的に再訪してもらう仕組みが重要です。

【再訪を促す導線例】

・導入事例・活用ノウハウなどの会員限定コンテンツ

・毎月更新のノウハウ系ブログや動画

・メール・LINE・SNSでの定期配信とキャンペーン案内

また、購入履歴に応じたレコメンド(例:「〇〇を導入された方にはこちらもおすすめ」)や、定期的な「お客様の声募集」などで関係性の継続と単価UPを両立できます。

特にBtoB業種では、「導入後にどう使うか?」「業界のトレンドは?」といった“継続利用のきっかけとなる情報”の提供がLTV最大化に直結します。

STEP4|リピーターを育てるLTV最大化の仕組み

再訪問を生む“メール・LINE・SNS連携”

リピーターを生むには、「一度買ったら終わり」ではなく、定期的な接点作り=再訪問の仕掛けが必要です。特に有効なのが、メール・LINE・SNSといったプッシュ型のチャネルを組み合わせる戦略です。

【具体的な連携例】

・メール:購入後のサンクスメール+定期的なフォローメール+キャンペーン告知

・LINE:クーポン配布や新着案内の自動配信、チャットボットでの即時対応

・SNS:Instagramでの活用事例紹介、X(旧Twitter)での速報的告知など

中でもLINEは「開封率が高く、即時性もある」ため、来店促進やキャンペーンとの相性が抜群です。

また、連携においては「配信の最適なタイミング」と「一人ひとりに合わせた内容(パーソナライズ)」がカギになります。

例:購入1週間後に使い方紹介、30日後に関連商品の提案など。

お客様の声・UGCの二次活用

顧客の継続利用を促すには、「この商品・サービスは信頼できる」「他の人も使っている」という「社会的証明(Social Proof)」の提示が有効です。

特に次の2つの要素は、LTV向上に直結します。

1. お客様の声(レビュー・アンケート)

・利用後に自動でアンケート依頼を送る

・顔写真や業種名付きで紹介できると信頼感がアップ

・「誰に」「どう役立ったか」を具体的に書いてもらう

2. UGC(User Generated Content)

・SNSでの投稿やストーリーズの再シェア

・#タグキャンペーンで投稿を集める

・お客様自身の「使い方・効果」紹介をサイトやLPに掲載

これにより既存顧客の満足度も高まり、「自分も発信したい=再訪・ロイヤル化」という好循環を生みます。

継続的なフォローで信頼と売上を伸ばす

商品やサービスの本質的な価値は、「購入後」に発揮されることが多いです。

そのため、購入後のフォロー体制があるかどうかで、顧客の信頼度もLTVも大きく変わります。

【効果的なフォロー例】

・使い方の説明メールやマニュアル送付

・導入直後のサポート電話やLINEフォロー

・定期的な「お困りごとはありませんか?」アンケート

・メンテナンスやアップグレード情報の提供

フォローを通じて「この会社はしっかり面倒を見てくれる」という安心感を与えることで、再購入・サービス継続につながります。

また、担当者の顔が見えるコミュニケーション(署名付きメール、スタッフ紹介など)もリピーター育成に効果的です。

STEP5|改善し続けるためのアクセス解析とPDCA

Googleアナリティクス/GSCで見るべきKPI

ホームページは「作って終わり」ではなく、“改善し続ける運用”こそが成果を伸ばす最大のポイントです。まず必要なのが、アクセス状況や集客動線を可視化するツール。

代表的なのが Google アナリティクス(GA) と Google サーチコンソール(GSC) です。

Googleアナリティクスで見るべきKPI

・ユーザー数/セッション数(どれくらいの人が来ているか)

・流入経路(参照元/メディア)(SNS・検索・広告など、どこから来ているか)

・CVR(コンバージョン率)(フォーム到達率や完了率など)

・直帰率/平均滞在時間(ページの満足度や情報の質)

特に「流入→ページ→CV」のユーザー導線を時系列で見ることで、「どのページが機能していないか」「どこで離脱しているか」が分かります。

Google サーチコンソールで見るべきKPI

・検索クエリ(どんなキーワードで表示・クリックされているか)

・CTR(クリック率)

・掲載順位(ページごとの平均順位と推移)

・インデックス状況/エラー(Googleに正しく認識されているか)

GSCはSEO改善に直結するツールで、「上位表示されているのにクリックされていない」「表示されていないページがある」などの発見が可能です。

ヒートマップで見る“実際の動き”

数字だけでは読み取れない“ユーザーの動き”を可視化できるのが、ヒートマップツール(例:Microsoft Clarity、Ptengine、Mouseflow など)です。

主な分析ポイント

・クリックヒートマップ:どこがクリックされているか(リンクがないのにクリックされていれば改善ポイント)

・スクロールヒートマップ:どこまで読まれているか(途中で読まれていないならCTA位置を見直す)

・マウスムーブヒートマップ:ユーザーがどこに注目しているか

たとえば、「フォームの上にある写真が注目されていない」「FAQが最後まで読まれていない」などの“感覚ではわからない離脱要因”が明らかになります。

ヒートマップを活用することで、本当に見られているコンテンツ/無視されている要素が視覚的に把握でき、的確な改善につながります。

ABテスト設計と反映ルール

改善の最終ステップとして重要なのが、ABテストによる「仮説検証」→「反映」のプロセスです。たとえば以下のような比較テストがよく使われます:

ABテストの例

・CTAボタンの色:赤 vs 青

・コピーの文言:「無料で相談」 vs 「1分で完了・無料相談」

・ファーストビューの構成:メインビジュアル有無/導入事例を上に表示するか否か

テスト設計の基本ルール

・一度に変えるのは1要素だけ(多変量になると効果が不明に)

・テスト期間は最低でも1週間〜2週間

・計測指標(CVR・滞在時間・直帰率など)を事前に定義しておく

結果が有意差を持ったら、勝ちパターンを本番反映し、さらに次の改善へ…という形で、PDCAサイクルを継続します。

また、Google Optimizeは2023年で終了しましたが、代替として「VWO」「Optimizely」「Karte」などが利用されています。継続的に改善する仕組みを“体制”として社内に組み込むことが重要です。

売上アップに直結するページタイプ別改善法

トップページ編(第一印象・導線分岐)

トップページは、訪問者が最初に目にする“顔”であり、第一印象で「読む気になるか」「離脱するか」が決まる最重要ポイントです。

特に中小企業のサイトでは、代表者の想い・安心感・分かりやすい導線が鍵になります。

【改善のポイント】

・ファーストビューで訴求内容を明確に

例:「建設業特化型|見積無料・短納期対応」など、ターゲット・強みを一言で伝える

・訪問者の目的別に動線を整理

例:「会社案内」「サービス紹介」「採用情報」など、ボタンやビジュアルで分岐を明確に

・スマホファーストの構成に

スマホでの閲覧が主流のため、読み込み速度・操作性・文字サイズに配慮する

トップページは“選ばれる理由”を圧縮して伝える場所。初めて来た人が「ここ、いいかも」と感じる作りが必要です。

サービス・商品ページ編(ベネフィット設計)

商品やサービスの紹介ページは、“欲しい”から“申込む”へ変える決定的な役割を果たします。ただスペックを書くだけでは売れません。

大切なのは「それを使うと何が変わるか?」というベネフィット(利益・変化)訴求です。

【構成のポイント】

1. 悩みや課題の共感からスタート

例:「人手不足で現場が回らない方へ」など導入理由を共感ベースで始める

2. スペックよりも“成果や変化”を見せる

例:「月商が1.5倍に」「作業時間が30%短縮」など数字で効果を示す

3. 導入事例や利用者の声を添える

信頼性が高まり、不安を取り除ける

また、価格帯・申込み方法・納期などの情報も分かりやすく、“検討の壁”を取り除く表現が重要です。

ブログ・コラム編(集客→内部誘導)

ブログやコラムは、SEOでの流入を増やす入り口として非常に重要です。しかし、“書きっぱなし”では意味がなく、次の行動につなげる“導線設計”が成果に直結します。

【成果につながるブログの条件】

・検索意図に合ったタイトル・構成

→ 例:「ホームページで売上を伸ばす3つの方法」など、悩み直結型の見出し

・内部リンクの挿入

→ サービスページやLP、資料DL、無料相談などへのボタン・バナーを設置

・記事末にCTAを必ず設置

→ 例:「この記事が参考になった方は、無料診断を受けてみませんか?」など

アクセス数だけではなく、“回遊率”や“コンバージョン率”を上げる導線づくりを意識することで、ブログも立派な売上貢献ページに変わります。

ジャンル別:成果が出やすい業種の特徴と成功ポイント

BtoB業種(電気工事/ビル管理/士業など)

BtoB業種は、単価が高く検討期間が長い一方で、Web集客が成功すれば安定的なリード獲得につながる可能性が高いジャンルです。

特に「電気工事」「ビル管理」「士業(弁護士・社労士・税理士など)」といった業種では、ホームページが“信頼の証明”として機能するかどうかが成果を分けます。

【成功のポイント】

・業務内容を具体的に可視化

例:施工事例・対応エリア・緊急対応の有無など、詳細に明記

・スタッフ紹介や保有資格で安心感を演出

士業では代表者の顔+得意分野の提示が重要

・検索流入を意識したロングテール対策

例:「◯◯市 電気工事」「顧問契約 月額費用」などの地域×ニーズ系キーワード対策

また、「問い合わせのハードルを下げる工夫(例:無料相談、資料DL)」を設けることで、より成果につながります。

ローカルサービス業(飲食/美容/工務店)

地域密着型のサービス業は、スマホからのローカル検索(Googleマップ・「近くの◯◯」)が中心です。SEOだけでなく、Googleビジネスプロフィールや写真戦略が勝敗を分けます。

【成功のポイント】

・店舗名や業種名だけでなく、「◯◯市 ◯◯専門」などの地域名SEO

例:「◯◯市 テイクアウト」「◯◯市 メンズ美容室」など

・写真・動画の活用(施工事例、料理写真、スタッフの雰囲気)・口コミ/お客様の声の掲載と連動

Googleマップやホットペッパー、Instagramとサイトを繋ぐ

特に飲食店や美容室では、写真と「予約しやすさ」が来店数に直結するため、スマホでの使い勝手も最重要視されます。

EC/D2C:カート導線・レビューの使い方

ECサイトやD2Cブランド(自社製品を自社サイトで販売)は、売上=導線設計と信頼性の勝負です。Amazonや楽天とは違い、「初めて買う不安」をどれだけ払拭できるかが鍵です。

【成功のポイント】

・ファーストビューに「安心」を設置(例:返品保証、初回限定、支払い方法明記)

・レビューの表示場所と量・質の工夫

→ 低評価がある場合でも「運営者の返信対応」で信頼感がアップ

・カート導線の摩擦軽減

→ スマホでの入力簡素化、途中保存、選択肢を減らす

また、メールマーケティングや再訪導線(リターゲティング広告・LINE連携)がLTV向上に欠かせません。

自社でやる?外注する?売上を上げるための体制づくり

社内運用のメリット・デメリット

社内でホームページの制作・運用を進める場合、以下のようなメリットとデメリットがあります。

【メリット】

・自社事情や業務フローを熟知しているため、現場目線でコンテンツを作りやすい。

・外部依頼コストを抑えられる可能性がある。

・社内にノウハウが蓄積されれば長期的に自走体制がつくれる。

【デメリット】

・専門スキル(SEO・UX・CRO・解析等)が社内に揃っていないと、成果まで時間がかかる。

・本業との兼務になるため、リソース(人・時間・予算)が逼迫しやすい。

・結果が出るまで「放置」されてしまうケースが多く、先述したように“作って終わり”で終わるリスクがある。

もし「社内でやる?外注する?」という判断を行う際には、こちらの記事もご参照ください:

SEOに強いホームページ制作|自作すべき?依頼すべき?失敗しない判断ポイント

社内運用を選ぶなら、担当者を1名以上専任で置く/定期的な改善スケジュールを設ける/成果を可視化する仕組みを整えることが重要です。

外注時に見るべき“選定基準”

外注(制作会社・SEOコンサルなど)を活用する場合、ただ「発注すれば安心」と考えるのは危険です。成果に結びつけるための選定基準を明確にしておくことが重要です。

チェックすべき項目

・提案内容が「検索流入+コンバージョン+LTV増」という観点を持っているか。

・実績はあるか、かつ「どのように成果を出したか」の説明が明確か。

・契約の後もレポート・改善提案が継続される体制があるか。

・自社の業種・規模・予算に合っているか、単純なテンプレ制作・SEO施策になっていないか。

・料金構造・納期・役割分担が明確か。

・将来的な運用・更新・改善体制も含めてサポートしてくれるか。

特に、SEOコンサルの選定時にはこちらの記事が参考になります:

外注を選んだ際の成功ポイントとしては、丸投げからの放置を防ぐために「毎月の改善会議・KPI報告」の仕組みを初期に作っておくことが挙げられます。

ハイブリッド体制のつくり方

最も現実的かつ成果に繋がりやすいのが、社内運用と外注支援を組み合わせたハイブリッド体制です。メリットを活かしつつ、デメリットを補完できます。

構築の流れ

1. 社内にWeb/マーケティング担当者を一名置き、外注パートナーと連携できるリソースを確保。

2. 外注パートナーには「構造設計・SEO初期導入・改善設計」を依頼し、社内では「コンテンツ更新・SNS運用・お客様対応」など“溜める運用・細かく動かす運用”を担当。

3. 毎月または四半期ごとに成果レポート・改善施策ミーティングを実施。社内と外注が共通KPIを見ながら調整。

4. 運用が軌道に乗れば、社内ノウハウを蓄積して一部外注を減らす/内製化を進める動きに移る。

このような体制なら、スピード+専門性+柔軟さを兼ね備えた体制になり、「ホームページで売上アップ」へと確実に近づけます。

売上を伸ばす文章術とビジュアル活用法

ファーストビューのコピーの“型”

ファーストビューとは、ページを開いて最初に表示される範囲。ここで「続きを読みたい」と思わせるか、「すぐ離脱」されるかが決まります。

ユーザーは数秒で判断するため、「伝えるべきメッセージ」と「興味を引く型」を明確にする必要があります。

効果的なコピーの“型”の例:

1. 問題提起型:

「あなたのホームページ、売上につながっていますか?」

2. ベネフィット型:

「たった3つの改善で、月商150万円アップした事例も」

3. 数字・実績訴求型:

「導入企業120社超/問い合わせ率平均3.6倍」

ポイントは「自分のことかも」と思わせる“刺さる具体性”です。

抽象的な表現(例:『高品質なサービス』)は避け、数字・職種・エリア・成果などを入れると強くなります。

写真・図表・イラストの最適配置

ビジュアルは、文章より早く「感覚的に伝える」力があります。

読みやすさ・信頼性・印象に直結するため、どこに、何を、どの順序で入れるかを計画的に設計しましょう。

ビジュアル活用の3原則:

1. ファーストビューは「印象+証明」の写真を配置

例:商品写真、代表者写真、施工風景、証明書など

2. 文章が長くなる前に図解・イラストを挟む

例:3ステップの流れ図、サービスの構造説明などは図にすると直感的に伝わる

3. ユーザーの“判断ポイント”で実物写真や実績の証拠を見せる

例:導入事例一覧の写真・数値付きグラフなど

また、写真のクオリティ(明るさ・構図・解像度)がそのまま信頼性につながるため、粗い・暗い写真はマイナスに働くこともあります。

読まれる見出しと離脱を防ぐ構成法

読みやすい構成には、ストーリー性とテンポの良さが必要です。単調な説明ではなく、「気になって→納得して→行動する」流れを意識しましょう。

読まれる構成づくりのポイント:

・H2・H3で検索意図を捉える

→ 例:「SEOって何?」「ホームページから問い合わせが来ない理由とは?」

・段落ごとに結論→理由→補足の流れを守る

→ 一文目で主張、次に理由や背景、最後に例やアクション提示

・視覚的に読みやすい構成にする

→ 箇条書き/太字/余白/アイコン活用で“斜め読み”でも意味が通じるように

また、「次に何を読めばいいか」の案内(内部リンクやCTA)を適所に設置することで、離脱率の低下と回遊率アップが実現できます。

ホームページ改善後の効果測定と目標管理のやり方

KGI/KPI設定のテンプレート

成果の出るホームページ運用には、明確な目標と指標(KGI/KPI)の設定が不可欠です。

「なんとなく更新」「アクセス数だけ見る」といった運用では、改善の方向性がブレてしまいます。

KGI(最終ゴール)の例:

・月間売上100万円UP(ECサイト)

・月間10件の新規問い合わせ獲得(BtoB)

・リピーター比率を30%まで向上(会員制ビジネス)

KPI(中間指標)の例:

・アクセス数:月間3,000PV以上

・CVR(問い合わせ率):1.5%以上

・平均セッション時間:1分以上

・離脱率:40%未満

・フォーム送信完了数:月10件

KPIは「アクセス → 滞在 → 行動 →成果」の流れに沿って複数段階で設定すると、改善ポイントが見えやすくなります。

テンプレートとしては、以下のように表形式で管理すると便利です:

| 指標 | 現状値 | 目標値 | 計測ツール | 備考 |

| アクセス数 | 2,500 | 3,000 | GA4 | 主要LPのアクセス集中 |

| CVR(問い合わせ) | 0.8% | 1.5% | GA4+フォーム集計 | CTA文言改善予定 |

| 離脱率 | 52% | 40% | GA4+ヒートマップ | サービスページに課題あり |

月次レポートのチェックポイント

改善のためには、毎月の振り返りと変化の把握が欠かせません。

Googleアナリティクス(GA4)やサーチコンソール(GSC)を使った月次レポートの作成が有効です。

月次レポートに含めるべき項目:

・総アクセス数/流入元別(検索・SNS・広告など)

・人気ページランキング(滞在時間・直帰率付き)

・CVRとコンバージョン数

・サイト内検索ワード(あれば)

・SEO順位の変動(狙ったキーワード)

・離脱率・クリック率の高低

・新規 vs リピーター割合の推移

加えて、「改善アクションの実施状況」「施策ごとのインパクト評価」も記録しておくと、PDCAの質が高まります。

報告書フォーマットはExcelでもGoogleスライドでも構いませんが、“見える化”とチーム共有を意識することが大切です。

社内共有と改善会議の進め方

目標管理と施策改善を“現場で回す体制”を作るには、以下の3ステップが効果的です。

1. 定期ミーティングの設定

・月1回以上の「改善会議」を固定化する

・KPI報告+改善案の提案+次月の施策決定

2. 共有資料の準備

・毎月のアクセスレポート/CVR集計/SEO順位表を1つの資料にまとめておく

・「前月の施策」→「変化」→「次のアクション」の3段階でまとめるとスムーズ

3. 社内外の巻き込み

・社内だけでなく、Web制作会社・SEOコンサル・広告運用者とも共有し、“同じ数字”を見て同じ方向で議論することが重要です

・KPIのオーナーを明確にして、各施策に責任と裁量を持たせると改善が早まります

売上を上げるための無料チェックツールまとめ

CVR診断/速度計測/構造チェック

成果を高めるためには、まず今のサイトがどこに課題を持っているかを数値・可視化ツールで把握することが重要です。無料でも利用できるチェックツールを上手に活用しましょう。

・Google PageSpeed Insights:ページの読み込み速度やモバイル最適化の状況をスコア化。LCP/CLSなどの指標も確認可。

・Google Analytics (GA4):訪問数・直帰率・コンバージョン率などを無料で把握。

・Google Search Console:構造化データのエラー・インデックス状況・モバイル対応の問題などの検査が可能。

・Chrome DevTools Lighthouse:ページ読み込み時間・アクセシビリティ・ベストプラクティスがチェックできる。

・ヒートマップ無料版(例:Microsoft Clarity):サイト上でユーザーがどこを見て・どこで離脱しているかを可視化。

このように、まず「速度・構造・導線」の観点で現状をチェックし、改善すべきボトルネックを洗い出すことで、次の施策が明確になります。

SEO順位確認/キーワード調査

「どのキーワードでどこまで表示されているか」「競合キーワードのボリューム・難易度は?」といったSEOの把握には、無料ツールでもかなりの情報が取得できます。

・Google Search Console:表示回数・クリック率・掲載順位などを無料で取得。

・Googleキーワードプランナー(Google広告アカウント要):キーワードの月間検索数・競合性・関連キーワードの把握。

・Ranktracker(無料枠):キーワードの順位推移・キーワード候補・競合サイトの分析が可能。

・MozBar(無料ブラウザ拡張):ページ/ドメインの権威性(PA/DA)を簡易確認。

これらのツールを用い、「流入が少ないキーワード」「順位が上がらないページ」「狙えるロングテールキーワード」の発見に役立てましょう。

フォーム最適化ツール

問い合わせ・購入フォームを使いやすく、離脱を減らすには、無料で利用できるフォームチェックツールも活用価値があります。

・Googleフォーム:簡易な問い合わせフォームを無料作成。短期間テストに◎。

・Hotjar(無料プラン):フォームのフィールドごとの離脱がわかるヒートマップやセッション記録が使える。

・WPForms Lite/Contact Form 7(WordPress):WordPressであれば無料プラグインでフォーム設置・簡易解析も可能。

フォームの使いやすさは“問い合わせ数”そのものを左右します。無料チェックツールで“どこで離脱しているか”を見える化し、入力項目の削減や誘導文の修正を図ることで、成約率の改善に直結します。

よくある質問(FAQ)

ホームページだけで売上って上がるの?

結論から言えば、「ホームページだけで売上は上がりません」。

関連記事:SEO対策よりも大切なこと

ただし、ホームページが正しく機能すれば、売上を生み出すエンジンの中心にはなり得ます。

なぜなら、ホームページは営業マンとは違い「24時間365日働く営業ツール」であり、以下のような役割を果たすからです。

・初回接点(認知):検索やSNS、広告から流入

・信頼獲得(比較検討):事例やFAQ、価格情報

・行動促進(CV):フォームやCTA、電話など

しかし、流入数が少ない・訴求が弱い・導線が悪いと機能不全になります。

ホームページ単体ではなく、「集客→比較→CV→育成」という一連の流れの中で設計・運用していくことが売上につながります。

SEOと広告はどっちがいいの?

それぞれにメリット・デメリットがあるため、目的・期間・予算に応じて使い分けるのが正解です。

| 項目 | SEO | 広告(リスティングなど) |

| 費用 | コンテンツ制作や施策に投資 | クリック課金制で継続的に費用発生 |

| 効果発現 | 数ヶ月以上かかることもある | 即日〜数日で反応が出る |

| 継続性 | 検索上位を維持すれば長期安定 | 広告を止めると効果がゼロになる |

| 信頼性 | 自然検索のため比較的高い | 広告表示と分かるため敬遠されることも |

短期的なテストやイベント訴求には広告、長期的な資産構築にはSEOが向いています。

また、両方を組み合わせる「ハイブリッド戦略」で、集客の取りこぼしを防ぐのがベストです。

リニューアルと改善、どっちを選ぶべき?

答えは「改善」です。

理由は、フルリニューアルは以下のようなデメリットやリスクを伴うからです。

・コストと時間がかかる(数十万〜数百万円、数ヶ月)

・今まで積み上げたSEO評価がゼロに戻るリスク

・リニューアル後に成果が出る保証がない

対して、改善(改善PDCA)は:

・小さな改修でコストを抑えられる

・データに基づいた意思決定が可能(GA/GSC/ヒートマップ)

・継続的な運用で売上を伸ばしやすい

ただし、サイトの技術基盤が古すぎる、スマホ非対応、SSL未対応、CMS未導入など、改善できない要素が多い場合は、リニューアルが必要になることもあります。

関連記事:ホームページは公開後にすぐ成果が出るのか

現状診断の上で「どこまで改善可能か」を判断するのが現実的です。

まとめ|成果が出るホームページ運用は「育てる」発想がカギ

短期施策と長期施策のバランス

ホームページから売上を伸ばすには、短期で成果を出す施策と、長期で資産を築く施策の両輪が必要です。

【短期施策(即効性重視)】

・LPの改善(ボタン位置・色・文言の変更)

・フォーム簡略化

・SNSキャンペーンや広告運用の開始

【長期施策(積み上げ型)】

・SEOコンテンツの蓄積

・検索意図に基づいた記事設計

・ブログやお客様の声の継続投稿

・リピーター施策(LINE・メルマガ配信)

どちらか一方に偏ると、安定した成果は得られません。

短期で試しつつ、長期的に“育てる”ことで成果は複利的に伸びていきます。

社内巻き込みと“見える化”の重要性

ホームページ運用は、Web担当者や外部パートナーだけで完結するものではありません。

「経営」「現場」「営業」「制作」が連携することで、情報と改善の質が上がります。

・お客様の声は現場から吸い上げる

・よくある質問は営業が把握している

・商品の強みは社長が一番理解している

こうした“リアルな一次情報”がサイトに反映されていくことが、成果につながる近道です。

また、アクセス解析やCVRなどの「数字を社内で“見える化”」し、改善の効果を実感してもらうことで、社内全体が巻き込まれていきます。

社内ミーティングで「今月の数字」を共有するだけでも大きな一歩です。

今日からできる3つの改善アクション

記事の最後に、読者がすぐ行動に移せるように、「今日からできること」を3つ紹介します。

1. サイトトップのファーストビューを確認しよう

→ 伝えたいことが3秒で伝わる構成になっているか?CTAはあるか?

2. Google Search Consoleを開いて、検索キーワードを確認しよう

→ 狙っていないけど流入しているキーワードがないか?順位がついているページは?

3. 競合のサイトを3つチェックしよう

→ 見せ方・導線・デザイン・事例の出し方で参考になる点はないか?自社との差を洗い出す。

このように、1つひとつの行動を積み重ねていくことが、売上アップにつながる“育てる”運用の第一歩です。

現在のホームページが売上アップに繋がっているのか診断していただきたい方は、

先着3社限定の無料相談にお申し込みください。